「絵心」という言葉はよく聞きますが、その意味が曖昧なまま使われることが多い言葉です。私は物心つく前から描くことが日常にあったため、「絵心がある・ない」という区別に違和感があります。そこで今回は、美術教育の観点と心理学の観点から、「絵心」の正体を整理してみます。

美術教育的な「絵心」視覚の捉え方そのもの

美術教育では、絵心は「技術の上手い・下手」ではなく、「世界をどのように視覚的に理解しているか」という視点で扱われます。

●絵心がある人の視覚特性

・形を「記号」ではなく「構造」で見る

・光、影、奥行き、リズムなどの視覚情報を敏感に拾う

・特徴を抽出し、線で再構成することが自然にできる

・「比率」「方向」「流れ」などを直感的にとらえる

一言でいえば、ものの見え方が“立体的で、構造的”なのです。

逆に「絵心がない」と言われる場合、多くは

・家=四角+三角

・顔=丸+点+線

といった「記号的な見え方」が強い状態を指します。

これは才能よりも、視覚の注意の向き方の問題です。描く経験が少ないと、記号で処理する習慣が残るため、「絵心がない」と誤解されることが多いのです。

心理学的な「絵心」内側から湧く「表現衝動」

心理学では、絵心は“表現欲求の有無”として語られることがあります。つまり、「描きたい」という内的衝動があるかどうかです。

●絵心がある人の心理的特徴

・感情や思考がビジュアルで立ち上がる

・言語より線や形のほうが整理しやすい

・感動や違和感がそのまま手の動きにつながる

・描く行為そのものがストレス解消や調整になっている

このように、絵心とは「感性の働く方向性」です。視覚で世界を理解し、線や形で外に出すチャンネルが強い人は、自然と“絵心がある”と見なされます。

逆に、「絵心がない」と言われる人は表現衝動が弱いというよりは、

・視覚より言語情報で世界を整理している

・描く行為に興味が向きにくい

・美術的な感情が形として結びつきにくい

という傾向があるだけです。

どちらが優れているという話ではなく、認知のスタイルの違いです。

MADARAが考える「絵心」とは

私にとって絵心とは、「世界の見え方と、内側からの衝動が一致して生まれるもの」です。

・ものの形や光の流れが自然に気になる

・感情の揺れが線になる

・描かずにいられない瞬間がある

・言葉の前にイメージが立ち上がる

これは訓練というより、生き方そのものに近いものでした。

ただし、絵心は生まれつき固定されるものではありません。描く経験を重ねることで、誰でも“視点”と「感性のチャンネル」は変わります。大人になってから急に絵心が芽生える人も多く、美術教育の現場でもよく見られます。

結論:絵心とは「視点」と「衝動」

絵心とは、

・世界の見え方(視覚の取り込み方)

・表現したい衝動(心理的エネルギー)

この2つが組み合わさった状態です。

上手い/下手とは別の話であり、練習すれば自然と育つ“感性の回路”のようなものです。

そして、美術や書道の領域では、絵心は「技術の前にある最も重要な土台」と言えます。

描きたい、伝えたい、形にしたい。その気持ちが動き出した時、絵心はすでに芽生えています。

-

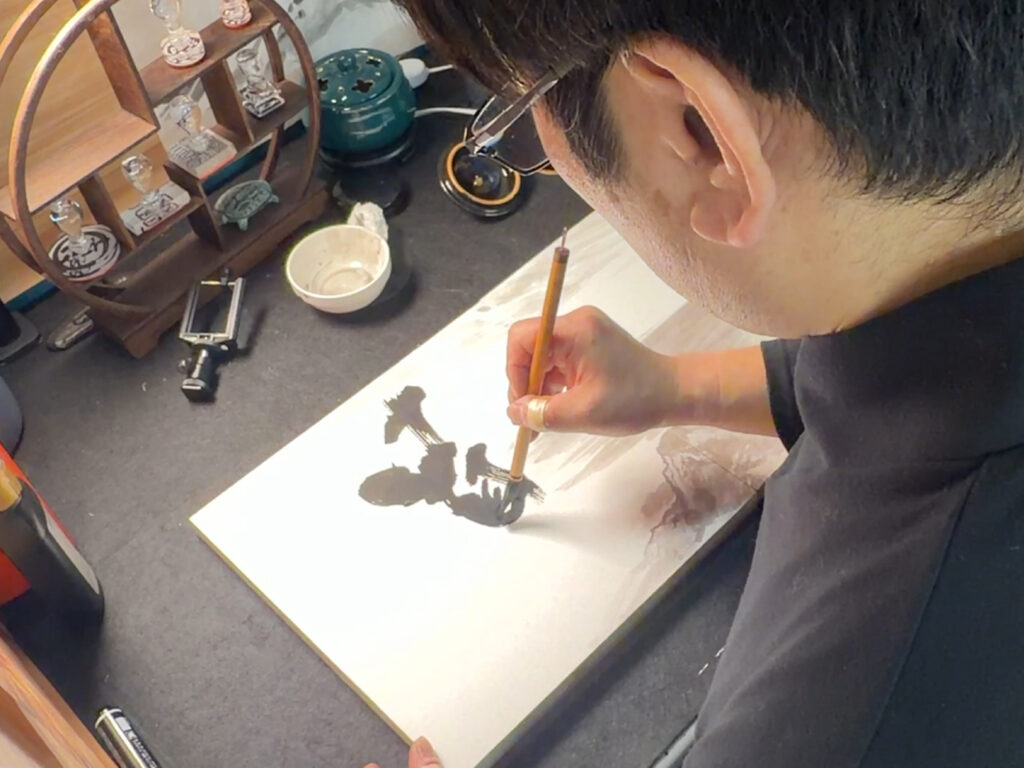

毎朝のルーティン

-

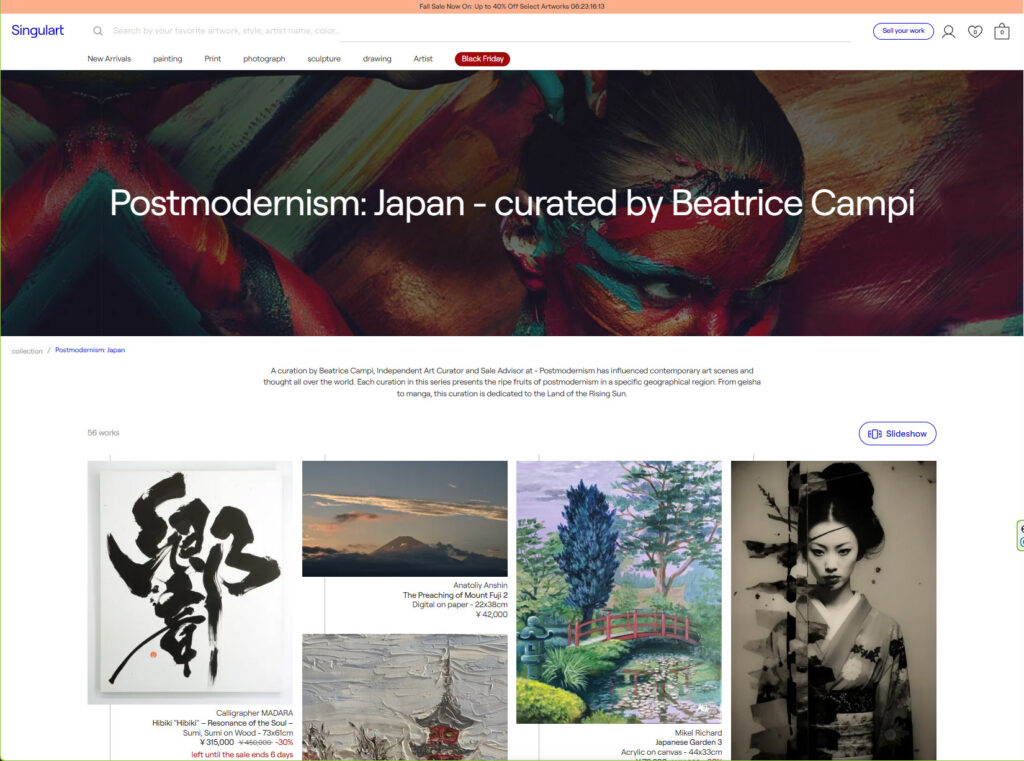

海外キュレーターによる特集『Postmodernism: Japan』に、斑(MADARA)の作品が選出されました

-

英語名を美しい漢字に変換する方法

-

東京のホテルで「カスタム書道作品」を受け取る方法

-

ドキュメンタリー映画の撮影が無事に終了しました

-

筆跡術を動画で解説

-

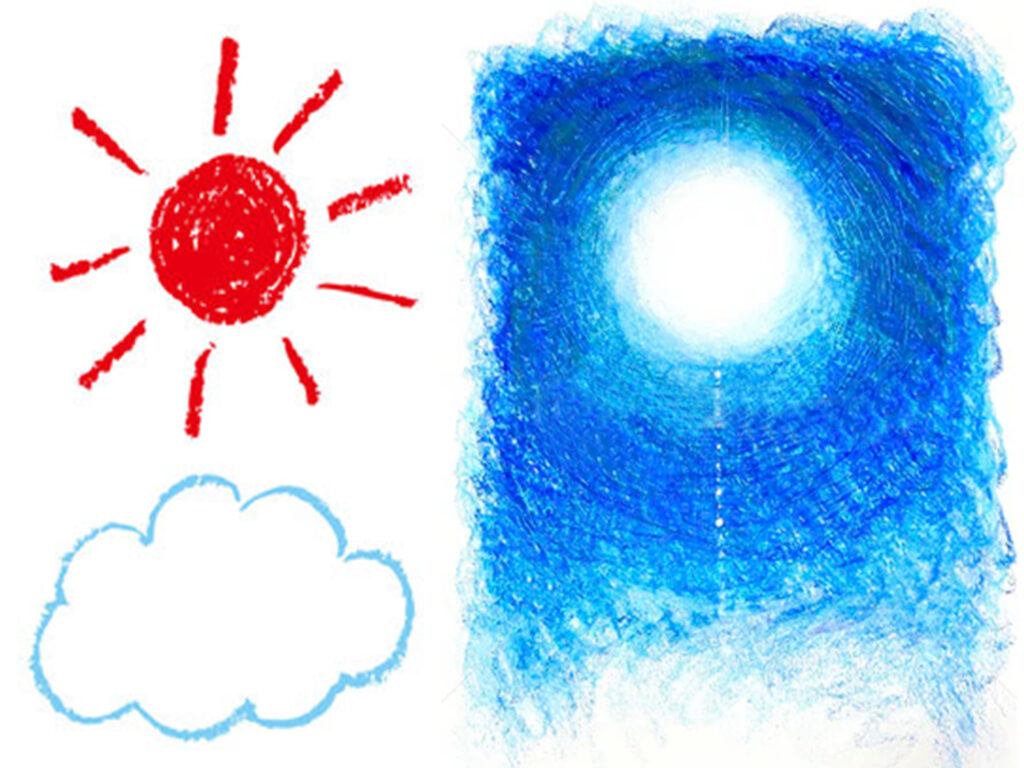

幼稚園の頃から感じていた違和感「赤い丸の太陽」が教えてくれた、私の絵心の正体

-

絵心とは何か? 美術教育と心理学の視点から見た「描く力」の正体

-

作品制作記録:「祈 ― 湘南平塚の海にて」