幼稚園の頃から、私はずっと不思議に思っていたことがあります。

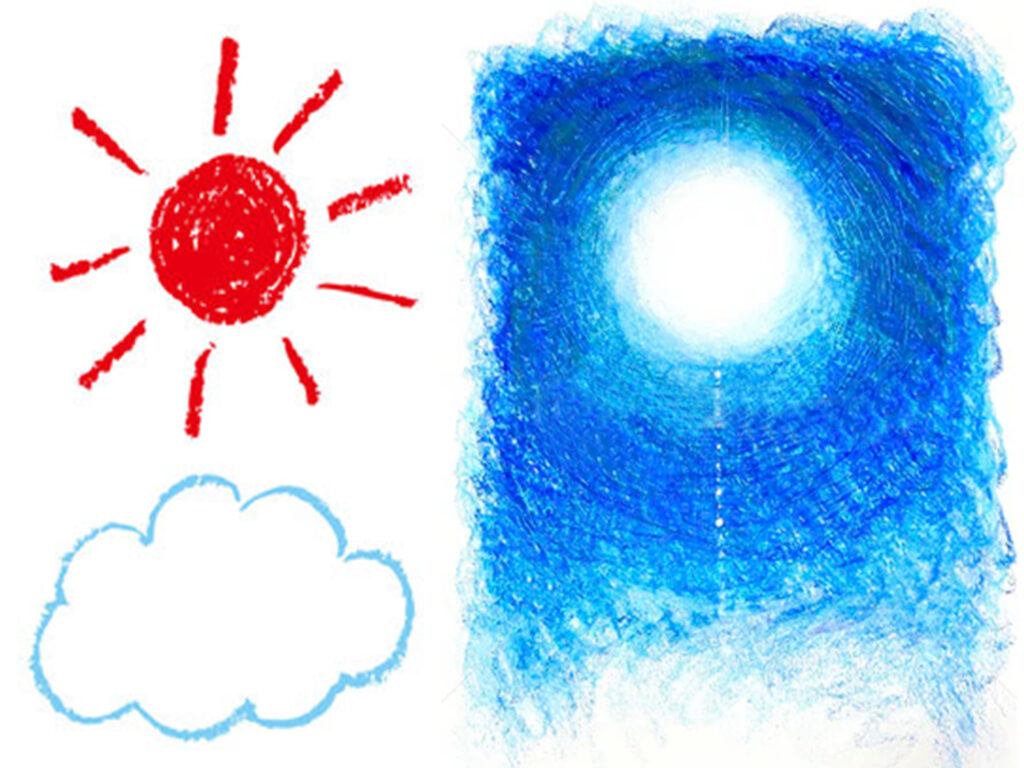

先生が「はい、太陽は赤で丸く描きましょうね。光っているようにチョンチョンと線も描いてね」と、クラスのみんなに同じ描き方を教えていたことです。

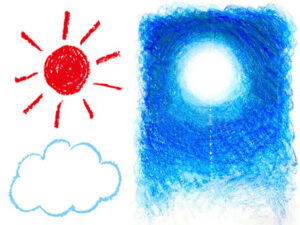

でも私は、その指示にずっと反感を持っていました。太陽の色が赤になんて見えない。むしろ白に近い光だし、形だってはっきりした円に見えない時のほうが多い。

5歳や6歳の私には、その「決めつけ」がどうしても腑に落ちなかったのです。

「赤い太陽」は、見た太陽ではなく「記号の太陽」

後になって美術教育を学ぶなかで理解したのは、当時の幼稚園で教わる太陽は「視覚」ではなく「記号」だったということです。子どもが描きやすくて、統一しやすくて、説明しやすい。ただそれだけの理由で「赤い丸」が太陽とされている。でも本当の太陽は、季節や時間帯で色が変わり、眩しさで輪郭がぼやけ、環境光によって白にも黄色にも見える。私はその現実の太陽に対してのギャップに強く反応していました。

なぜ私は反発したのか?心理学的には「高い視覚感受性」

心理学の観点では、「記号化されたもの」に違和感を覚える子どもは視覚感受性が非常に高いタイプと言われます。

・形を記号ではなく現象で捉える

・光の変化に敏感

・教えられた型より、自分が見ている情報が優先される

これは、アーティストやデザイナーに多く見られる特徴です。大人になった今振り返ると、あの頃、私は「風景をどう見るか」という自分の軸で絵を描こうと思っていたのでしょう。

「みんなと同じ描き方」が苦手だった理由

幼稚園では、みんなで同じように描くことが正解、または安心して、疑問を持たず絵を描いていたのだと思います。しかし私は、

「見えている通りに描きたい」

「感じた通りに線を引きたい」

という気持ちが強く、ほかのお友達が描いている赤い丸の太陽を見るたびに、「これ、本当に太陽?」と心の中で問い続けていました。

今思えば、それは反抗ではなく、「観察と表現を一致させたい」という強い欲求なのでしょう。

太陽の違和感は、絵心の始まりだったのかもしれない

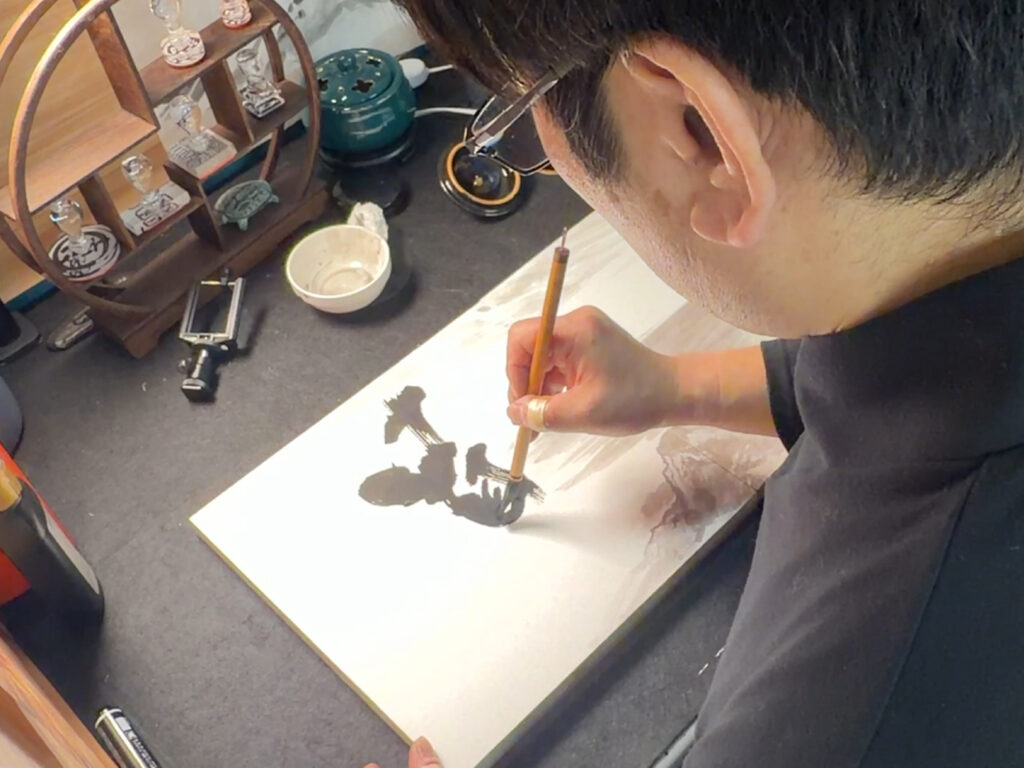

美術教育では、絵心とは「技術」ではなく「世界の見え方と、それを形にしたい衝動」のことだといわれます。幼い頃の私は、風景を「自分の目」で見えたとおりに描きたい、よくわからないところは確かめたいという気持ちが強かった。太陽が赤い丸かどうかは私にとって重要ではなく、「私はどう見えているのか」がすべてでした。あの違和感こそが、後に書道家として、アーティストとして活動する根っこになったのだと思います。

子どもの絵心は「個性そのもの」

今になって思うのは、子どもの「見え方」には、優劣も正解もないということです。そして、上手だとか下手だとかなんてないのです。幼少期の私には「この子にはこう見えているんだな」と思うだけのことでした。ただ、幼稚園や学校ではどうしても「描きやすい型」を教えがちで、それが時として感性の芽をつぶしてしまう可能性があると思います。もし誰かが「太陽は赤じゃないよ」と言っても、それは間違いではなく、むしろその子の正直な視点だと思います。

まとめ

私は幼稚園の頃、「赤い丸の太陽」に違和感を持っていました。もし、絵心というものが言えるのだとすれば、それが自分にとっての絵心のはじまりなのだと思います。太陽の色や形は、誰かに教えられるものではなく、自分がどう見て、どう感じるか。

その「自分の視点」を守ろうとした幼い頃の感覚は、今の私の表現の源になっています。もし、あなたのお子さんの視点がちょっと変わった視点だった時、それを尊重するのか、みなと同じ右ならえにするのかは、子供たちを育てる大人次第なのかもしれません。

ただ、大人になってからも絵心を開花させる人もいますから、最終的には本人次第なのでしょう。遅いか早いかの違いなだけですが、将来の仕事には影響するかもしれません。

-

毎朝のルーティン

-

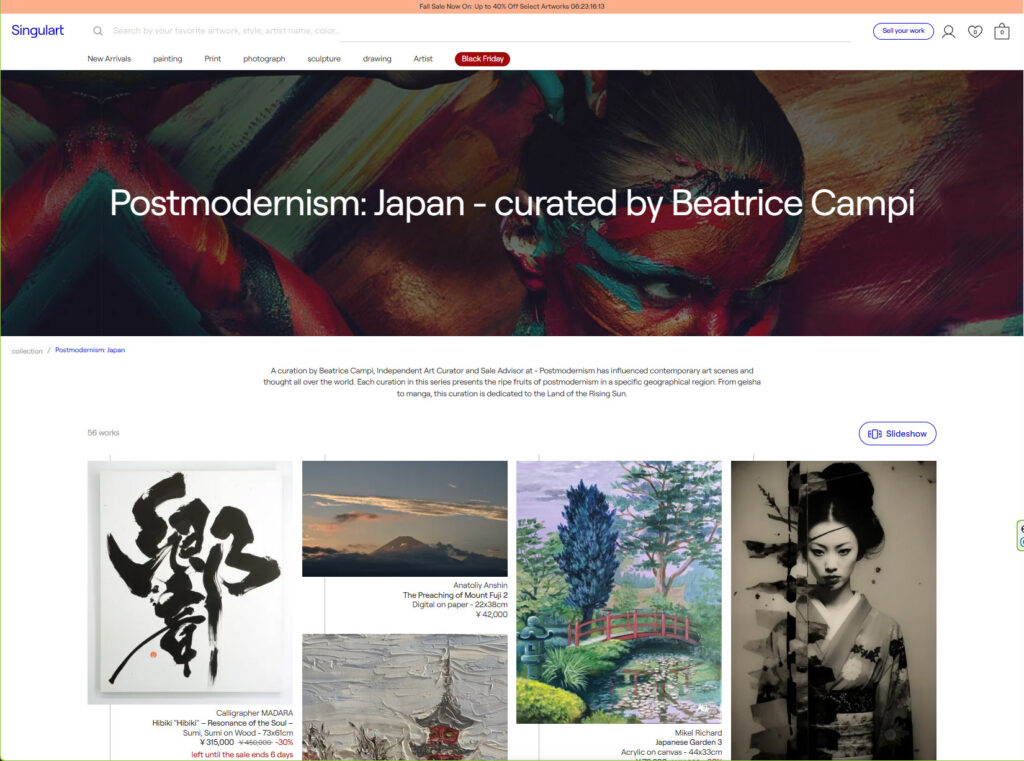

海外キュレーターによる特集『Postmodernism: Japan』に、斑(MADARA)の作品が選出されました

-

英語名を美しい漢字に変換する方法

-

東京のホテルで「カスタム書道作品」を受け取る方法

-

ドキュメンタリー映画の撮影が無事に終了しました

-

筆跡術を動画で解説

-

幼稚園の頃から感じていた違和感「赤い丸の太陽」が教えてくれた、私の絵心の正体

-

絵心とは何か? 美術教育と心理学の視点から見た「描く力」の正体

-

作品制作記録:「祈 ― 湘南平塚の海にて」